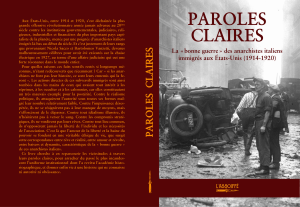

Paroles claires

La « bonne guerre » des anarchistes italiens immigrés aux Etats-Unis (1914–1920)

« Et dites, dites ! Que seriez-vous

sans dieu, sans roi, sans patrons,

sans bûches, sans larmes ?

— Il finimondo (1) ! »

“MATRICOLATI !” Cronaca Sovversiva, 26 mai 1917

Si les anarchistes ne font pas leur histoire, ce sont leurs ennemis qui la feront.

Cette observation — par ailleurs valable au-delà du seul cadre historiographique —, formulée par un célèbre historien italien vers la moitié du siècle passé, précède et accompagne tout le débat autour de ce que l’on appelle l’histoire d’en bas. Le fait concret, matériel, a une vie courte en soi. Ce qu’il en reste, c’est l’interprétation, qui ne peut qu’être partisane, selon des critères et des intérêts précis. Parce que faire l’histoire ne signifie pas uniquement prendre part aux grandes entreprises qui changent le cours des événements, cela signifie aussi, et parfois surtout, participer à leur reconstruction dans le but de les transmettre.

Ce que nous connaissons sous le nom d’Histoire n’est jamais — et il ne peut en être autrement — un ensemble de faits objectifs, neutres, clairs et sans équivoque. C’est avant tout le fruit de leur sélection, de leur interprétation, de leur ordonnancement et enfin de leur présentation. Ce processus est élaboré en haut, par une académie au service du pouvoir qui la façonne. L’Histoire devient ainsi histoire de ce qui est État (2) : ce qui confirme Sa raison, ce qui est fonctionnel à Ses intérêts, ce qui correspond à Ses exigences.

D’où ce franc conseil adressé aux anarchistes de rédiger leurs mémoires, si l’on ne souhaite pas que son histoire tombe entre les mains de ceux qui ne peuvent l’écrire qu’à leur façon et pour leur propre profit. Mais combien de révolutionnaires ont-ils prévu de laisser des traces écrites de leur passage sur cette terre ? Ceux qui veulent agir ici et maintenant n’ont pas le temps de s’arrêter pour enlever la poussière des jours passés , et puis, tous n’ont pas la vanité nécessaire pour justifier une autobiographie.

Toutefois, le risque signalé dans cet avertissement existe et il faudrait le déjouer dès que l’occasion s’en présente. Ne laisser parler que l’académie, en se limitant à la maudire et à la contredire de temps en temps, ne revient qu’à en léguer le servilisme aux générations futures. L’alternative ne peut pas être entre l’ignorance du passé (qui oblige à toujours tout recommencer à zéro, en se privant de précieuses leçons et expériences), ou son apprentissage à travers les seuls manuels scolaires. Si la mémoire de la révolte — quand elle ne s’est pas entièrement perdue — est devenue l’otage du savoir institutionnel, séquestrée dans des archives que tous n’ont pas la possibilité de consulter, dans des lieux fréquentés par des historiens qui, quoique mus par les meilleures intentions, ne peuvent que réduire à une matière pour spécialiste ce qui est source d’énergie rebelle à répandre ... alors il ne nous reste qu’une seule chose à faire. Attendre ces historiens au tournant pour les alléger de leur précieux butin. Piller les trésors qu’ils emportent avec eux en vue d’un simple catalogage et les délivrer des lieux communs qui les dénaturent. Arracher du passé le plus incandescent l’uniforme institutionnel dont l’a revêtu l’académie historiographique, pour enfin donner vie à une histoire qui ne connaisse ni autorité ni obéissance.

Parce qu’à l’Histoire d’en-haut, on ne peut opposer que l’histoire surgissant d’en bas.

Aux États-Unis, entre 1914 et 1920, s’est déchaînée la plus grande offensive révolutionnaire armée jamais advenue au 20ème siècle contre les institutions gouvernementales, judiciaires, religieuses, industrielles et financières du plus important pays capitaliste de la planète. Ces actions directes ne furent pas accomplies par les organisations combattantes d’un quelconque parti politique ou de quelque mouvement de masse plus ou moins radical, mais par une poignée d’anarchistes italiens émigrés là-bas au début du 20ème siècle. Et c’est justement de leurs rangs que provenaient Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, devenus malheureusement célèbres pour avoir été exécutés sur la chaise électrique en 1927, au terme d’une affaire judiciaire qui eut un fort retentissement dans le monde entier.

Ces anarchistes italiens avaient une ville, Boston, pour épicentre et un hebdomadaire comme voix publique. Ce journal était la Cronaca Sovversiva, et il avait pour principal animateur Luigi Galleani.

Si le nom de Galleani était connu chez les anarchistes en Italie, les faits dans lesquels il fut impliqué l’étaient moins. La biographie de plus d’une centaine de pages, publiée en 1956 et réimprimée en 1984, qu’Ugo Fedeli lui a consacrée ne retient de son séjour en Amérique et de la Cronaca Sovversiva que les polémiques théoriques : le litige furibond avec Giacinto Menotti Serrati, la discussion sereine avec Francesco Saverio Merlino sur la prétendue « fin de l’anarchisme », l’affrontement général au sujet de la révolution mexicaine, la critique de l’interventionnisme pendant la première guerre mondiale. Comme si Galleani s’était limité à la parole et à brandir exclusivement l’arme de la critique. A l’intérieur de cette édifiante reconstruction (bien évidemment due à la discrétion de Fedeli vis-à-vis de certains protagonistes de ces faits lointains, encore vivants à l’époque de la rédaction de son livre), les figures de Salsedo et de Sacco et Vanzetti apparaissaient dans les costumes de martyrs innocents. Nous savons aujourd’hui que cela ne s’est pas déroulé exactement ainsi.

Pendant de nombreuses décennies, la mémoire de Galleani n’est restée imprimée que chez celles et ceux qui en partageaient les aspirations à la liberté, au moins dans les intentions si ce n’est dans les méthodes, transmise aux nouvelles générations rebelles afin que celles-ci en chérissent les enseignements. Un legs assez partiel, plus symbolique qu’autre chose, étant donné que sa volumineuse œuvre écrite est, elle aussi, restée inconnue (laissée à jaunir dans les bibliothèques, son langage archaïque, fleuri et plein de rhétorique la rendant bien souvent peu attractive).

Mais par la suite, les historiens professionnels ont ravagé cet héritage. L’embarras que l’on peut ressentir devant certaines hagiographies du mouvement devient insignifiant face à la gêne que provoquent les reconstructions de l’académie. Les premières peuvent être aussi aveugles que des actes d’amour, mais les secondes sont renseignées comme des procès-verbaux de police !

Les premiers à s’être penchés sur ces lointains événements ont été des historiens plus ou moins sympathisants des idées libertaires, qui d’un côté ont permis de découvrir un peu d’histoire là où ne régnaient que le silence ou la légende, mais de l’autre en ont réduit la portée à des critères plus médiocres.

Paul Avrich a abordé l’arrière-plan de l’affaire Sacco et Vanzetti, Nunzio Pernicone a reparcouru la vie de Carlo Tresca, mais aucun des deux n’a pu éviter de se heurter à la figure de Galleani (« mentor » des premiers, « rival » du second), ayant trop d’importance dans ces faits lointains pour être passée sous silence. Sauf que, ce qui pour Galleani et ses compagnons était une raison d’être, ce qui donnait un sens à leur existence, une immense idée pour laquelle vivre et mourir, devient pour les historiens un sujet de recherche bibliothécaire, un thème de conférences, une matière originale sur laquelle écrire un beau volume. Ce n’est pas une tension libératrice à incarner, mais une opportunité éditoriale à exploiter. Comment des personnages habitués à chauffer une chaire universitaire dans l’unique souci d’empocher le salaire de l’État, pourraient-ils ne serait-ce que pressentir ce qui tourmentait ceux qui ont combattu l’État toute leur vie durant, et ont été persécutés ou tués pour cela ? Comment peuvent-ils en comprendre les nécessités, les problèmes à résoudre, les difficultés à surmonter, les tentatives à réaliser ? Comment peuvent-ils en supporter la force débordante ?

Ils ne le peuvent pas. Voilà pourquoi ils tendent à lire la vie aventureuse d’autrui (pensant, par ailleurs, pouvoir l’extraire des documents judiciaires qu’ils prennent pour des révélations authentiques) avec les lunettes opaques de leur paisible survie. Ne comprenant rien de la substance de l’anarchisme, les historiens font la grimace face à la manière dont il s’incarne parfois dans ses partisans en chair et en os. De ces « chevaliers errants de l’Idée », ils ne voient que la merde que leurs chevaux ont laissée ici et là. Le résultat est atroce. L’inflexibilité de ces anarchistes est terrifiante pour ceux qui n’arrivent pas à se soustraire entièrement à la pratique de la génuflexion. Leur passion pour leurs idées est abominable pour ceux qui expriment des opinions indifférentes. Leur recours à la violence est exagéré pour ceux qui ne visent qu’ à une bonne retraite.

Il est stupéfiant de constater à quel point ces historiens qui pâlissent face aux polémiques de Galleani, dans lesquelles ils ne voient qu’une rustre intolérance, ignorent que la bataille des idées a préparé et accompagné toutes les révolutions de l’histoire (affrontements entre girondins, cordeliers et enragés dans la révolution française ; entre socialistes républicains, communistes blanquistes et fédéralistes proudhoniens dans la Commune de Paris ; entre bolcheviques, mencheviques, socialistes révolutionnaires et anarchistes dans la révolution russe, entre anarchistes, staliniens et républicains dans la révolution espagnole).

Le vieux monde est assailli de toutes parts, de nouvelles idées du bonheur se fraient un chemin, se heurtant les unes aux autres, s’affrontant parfois âprement, dégageant des étincelles : pour s’affiner, pour croître, pour émerger. Il en a toujours été ainsi, il n’y a rien de monstrueux dans tout ça.

C’est ainsi qu’Avrich, bien que désireux de reconnaître la dimension anarchiste de l’histoire de Sacco et Vanzetti, finit par l’enterrer sous une montagne de détails inutiles — de l’énumération des métiers pratiqués pour survivre à celle des déménagements, en passant par les histoires de cœur — qui, à force d’être accumulés, risquent d’occuper tout l’horizon (quant à l’anarchisme, il se borne à en fournir un puéril catalogage scolaire). Du côté de Pernicone, enchanté par l’ « éclectisme » funambulesque de quelqu’un comme Tresca, il ne comprend pas que l’on puisse mettre en pratique ce que l’on théorise, et son incapacité à saisir le sens de certaines décisions revêt parfois des traits humoristiques. Non seulement il se moque de l’ « autosacrifice » de Galleani, qui comme beaucoup d’autres anarchistes préféra le confino (3) à une liberté obtenue par l’élection au Parlement, mais il juge prétentieux le choix des « galleanistes » (terme dépréciatif utilisé habituellement par ceux qui leur étaient hostiles) d’éloigner l’avocat Moore... du seul fait qu’il voulait disculper Sacco et Vanzetti en livrant quelqu’un d’autre au bourreau.

Mais si ces anarchistes italiens — à peine l’absence d’innocence découverte — ont été catalogués comme des sectaires, des intolérants, des fanatiques, par les historiens les mieux prédisposés à leurs idées de liberté, il n’est pas difficile d’imaginer comment ils ont été décrits par les chercheurs plus réactionnaires, qui se sont intéressés à eux suite à l’onde de choc du 11 septembre 2001. La panique semée jusque chez les puissants et leurs serviteurs ce jour-là ayant pour unique précédent celle provoquée le 16 septembre 1920 par l’attentat de Wall Street d’origine anarchiste, le terrorisme djihadiste a involontairement fait ressurgir de la mémoire publique celui qui avait osé défier le pouvoir états-unien quatre-vingt ans auparavant, au point de pousser certains journalistes et « experts » à affirmer qu’en 1919 le Oussama Ben Laden italien de l’anarchisme avait vécu à Boston (« c’est profond ! », commenta Galleani lorsqu’il entendit un procureur soutenir que l’on fait des journaux subversifs simplement parce qu’on n’a pas envie de travailler).

La lecture de ce genre de considérations nous laisse à la bouche l’amère impression que ce que nous voudrions le plus connaître de ces faits lointains n’est qu’à peine effleuré, au mieux laissé de côté car jugé peu significatif, au pire mystifié car considéré comme trop significatif. Mais comment renverser cette histoire d’État, la seule que l’académie sache raconter, pour aussi en changer la saveur ?

Voilà comment est née l’idée de ce livre. Pour le réaliser, nous sommes partis d’une présupposition. Les historiens états-uniens se sont surtout basés sur des rapports de police, ne consultant et ne rapportant qu’une infime partie des articles parus à l’époque dans la Cronaca Sovversiva — la différence de langue y a probablement contribué en bonne partie, constituant dans de nombreux cas un obstacle insurmontable —, alors que ce journal accorda souvent de l’espace à ces événements, exprimant les raisons qui motivaient ces anarchistes italiens. A l’inverse, il est plus facile pour nous d’entreprendre le parcours opposé, en corrigeant les documents officiels des uns avec les mots des premiers intéressés.

Pillant les recherches d’Avrich et d’autres historiens qui l’ont suivi, nous avons donc écrit une contre-histoire de cette offensive armée, en cherchant à la regarder avec les yeux des anarchistes qui la menèrent. Dans les limites de nos capacités et possibilités, nous avons effectué des recherches ultérieures. Elles n’ont pas été vaines, puisque certains faits et détails, selon nous d’une grande importance, que nous rapportons ici pour la première fois, avaient été négligés.

Ce que vous vous apprêtez à lire est donc une histoire partisane, subdivisée chronologiquement en chapitres, tous accompagnés par une iconographie plus ou moins riche.

Le premier, qui dans un certain sens introduit et annonce les événements qui suivent, est consacré à la publication de La Salute è in voi ! [Le Salut est en vous !], manuel pratique édité par Galleani en 1906, dont l’importance se fera ressentir à plusieurs reprises par la suite, alors que le dernier chapitre qui précède l’épilogue aborde ce qui (n’) arriva (pas) avant et après l’exécution de Sacco et Vanzetti. Entre les deux, de nombreux épisodes de la « bonne guerre » contre toute autorité que les anarchistes italiens menèrent aux États-Unis entre 1914 et 1920. Une guerre parfois féroce, pleine de tragédies, car ces immigrés sans Dieu ni patrie ne léchèrent pas la main de ceux qui les avaient accueillis dans le Nouveau Monde avec le fouet de l’exploitation et la matraque de la répression, en exigeant qu’ils abaissent leur drapeau noir — ils la mordirent jusqu’au sang. Et ils en affrontèrent toutes les conséquences.

Ce n’étaient ni des héros surhumains ni des fous criminels. C’étaient des hommes et des femmes en chair et en os, de muscles et de nerfs. Mais dans leur tête, mais dans leur cœur, brûlait un feu inextinguible, ce qu’ils appelaient l’Idée. Au-delà des faits relatés, au-delà des noms rappelés, cette idée, qui caractérise l’anarchisme autonome, est la véritable protagoniste des pages qui suivent. La révolte contre la société n’est pas simplement le résultat de rapports sociaux objectifs, elle est en même temps l’expression directe de l’individualité, qui n’accepte aucune muselière collective.

Pour certains, l’anarchie pourrait aussi être la promesse d’un lointain lendemain à vendre, mais l’anarchisme est un principe (dans son double sens de valeur et de commencement) à vivre, à mettre en œuvre, dès maintenant. Pensée et action. En effet, s’il ne s’agissait que de pallier l’urgence de la nécessité économique, de sécher la sueur sur le front ou de soulager un estomac trop souvent vide, le réformisme serait une solution plus que suffisante, capable de trouver une réponse tactique à n’importe quel problème. Mais une transformation radicale de la condition humaine a besoin de bien d’autres choses : d’une révolution sociale animée par une aspiration éternelle que le désespoir quotidien ne parvient pas à anéantir. Une vision, un désir, l’Idée, ce qui incite jour et nuit à briser les inhibitions matérielles et idéologiques qui enseignent à l’être humain de se soumettre aux puissants de ce monde.

Existe-t-il un exemple plus hostile et scandaleux que celui offert il y a un siècle par ces anarchistes ? Contre tout réalisme politique, ils attaquèrent l’autorité sous toutes ses formes malgré leur nombre relativement réduit. Voulant croître, ils cherchèrent inlassablement des complices parmi les pauvres et les exploités, sans jamais se renfermer dans le mépris rancunier de l’autre, mais sans jamais subordonner leur lutte à des critères quantitatifs. Une grande armée organisée n’est pas invincible, ce qui l’est c’est un ordre dispersé de forte volonté et de grande détermination.

Contre toute impuissance désespérée, ils ne se résignèrent pas à leur manque de moyens, mais s’efforcèrent de le dépasser. Si leur boîte à outils était presque vide, leur arsenal mental était inépuisable. Après avoir pris acte de la situation dramatique à affronter, ils ne se laissèrent pas submerger. D’abord ils l’étudièrent, puis ils firent ce que personne avant eux n’avait jamais pensé faire.

Contre tout idéalisme illusoire, ils n’hésitèrent pas à verser le sang. La parole est un mensonge, l’éthique une lâcheté, quand elles ne poussent pas et n’accompagnent pas l’action téméraire, et la remplacent par la vertu candide. La guerre sociale ne se contente pas de déclarations fracassantes, elle a aussi besoin de faits matériels qui cherchent à frapper l’ennemi, y compris durement.

Contre tout compromis stratégique, ils ne vendirent pas leurs rêves. Leur amour pour leurs idées, leur orgueil, leur dignité, ne connurent ni transactions ni transitions sur le marché du consensus. Ne devant signer de pactes avec personne, leurs mains restèrent libres pour prendre les armes. Et après 1927, certains d’eux regrettèrent amèrement d’avoir négligé l’idée pour conclure une alliance.

Contre tout lieu commun, ils n’opposèrent jamais la liberté de l’individu et les nécessités de l’association, la soif de savoir et l’envie de faire, la joie de vivre et le risque de la mort, les mots à porter et l’action à réaliser.

Ils donnèrent corps aux idées et les idées au corps. C’est là que l’amour de la liberté et la haine du pouvoir se fondent en une véritable éthique de vie — jamais dans une idéologie politique —, que surgit cette correspondance entre rêve et réalité, entre amour et révolte, entre baisers et dynamite, entre roses et barricades, telle que l’a décrite Vanzetti dans une de ses lettres : « Oh mon amie, pour moi l’anarchisme est beau comme une femme, peutêtre même plus car il comprend tout le reste, et moi et elle. Calme, serein, honnête, naturel, viril, boueux et céleste en même temps, austère, héroïque, téméraire, fatal, généreux et implacable — c’est tout cela et bien d’autres choses encore ».

Oui, bien d’autres encore. Allez, commençons.

1 Terme difficilement traduisible en français sans l’amputer de sa polysémie. Finimondo désigne à la fois le bouleversement, le tumulte, le chaos, le cataclysme, la fin-du-monde et un désordre qui échappe à l’imagination.

2 Jeu de mots avec stato qui signifie à la fois « Etat » et a « été » tous deux par le même mot.

3 Le confino est une mesure de police, qui contraignait les personnes visées à demeurer dans un lieu isolé, loin de leur résidence, et sous surveillance policière.

Paroles claires

L’assoiffé, Marseille, mai 2018